par

Valérie Urman

Journaliste, consultante Ingénierie et évaluation de la participation citoyenne

Le mouvement des droits de la nature est marqué par d’innombrables initiatives dans le monde, beaucoup sans valeur contraignante, quelques-unes initiant un tournant juridique.

Le mouvement des droits de la nature prend forme aux États-Unis lorsque Christopher Stone publie, en 1972, l’article devenu fameux Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels[1]. Le juriste réagit à une controverse locale : en Californie, la compagnie Disney envisage de raser des séquoias multi-centenaires pour aménager un parc d’attractions. La principale association écologiste s’opposant à Disney est déboutée par la justice au motif qu’elle ne subit aucun préjudice personnel. Stone formule l’idée, alors novatrice, qu’une personnalité juridique accordée aux arbres transformerait ces « objets » en « sujets » de droit, l’intérêt à agir ne pouvant alors plus être discuté.

C’est l’approche qu’adopte, au milieu des années 2000, Tamaqua Borough, localité américaine de Pennsylvanie[2], pionnière aux États-Unis et dans le monde, avant que le mouvement trouve un élan dans les pays du Sud avec les luttes des peuples autochtones. Le premier cas européen de personnification de la nature n’intervient qu’en 2022, avec la loi espagnole pour la Mar Menor.

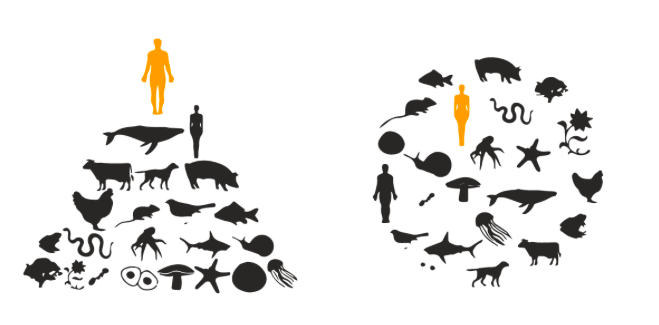

De nombreuses actions se déploient à des échelles locales pour expérimenter diverses formes de gouvernances du vivant humain et non humain. Environ 400 cas sont recensés rien qu’en Europe, selon DemocracyNext[3]. Les acteurs ne mettent pas tous l’accent au même endroit : pour certains, la question centrale relève du droit ; pour d’autres, de la représentation politique des entités naturelles et des modes d’incarnation du vivant dans l’espace social ; d’autres encore recherchent l’effet transformatif sur le partage des pouvoirs. Peut-être l’essentiel réside-t-il, comme l’observe le juriste François Ost, dans « le développement de modes communautaires de gestion de la ressource », dans « les pratiques collectives de prises en charge » de l’environnement [4].

Nous rappelons ici quelques jalons historiques, tout en renvoyant au travail collectif « Les Droits de la nature », publié par l’Office français du développement.

États-Unis (2006). Tamaqua Borough (Pennsylvanie) et Barnstead (New Hampshire) ont été les premières localités à reconnaître les droits de leur milieu vivant. L’ordonnance municipale prise à Tamaqua Borough stipule que « les résidents, les communautés naturelles et les écosystèmes de l’arrondissement sont considérés comme des personnes aux fins de l’application des droits civils de ces résidents ». Depuis, plus d’une centaine de territoires américains ont adopté des dispositions juridiques similaires.

Équateur (2008). Les droits de la nature sont inscrits dans la Constitution. L’article 71 prévoit que la « Pacha Mama en laquelle la vie se perpétue et surgit, a le droit au plein respect de son existence ainsi qu’au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et processus évolutifs ». Depuis, la Cour constitutionnelle équatorienne a interdit l’exploitation minière dans la forêt de Los Cedros (2021) et a renforcé la jurisprudence en confirmant que les droits de la nature s’appliquent à l’ensemble du territoire équatorien et non pas seulement aux zones protégées (2022).

Bolivie (2010) La Loi des Droits de la Terre Mère a été complétée par une loi-cadre en 2012, renforçant la protection des écosystèmes.

Monde (2010). La Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, fruit d’une conférence mondiale, est devenu un texte de référence pour de nombreux pays et pour des organisations environnementales comme l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Colombie (2016). Le fleuve Atrato est reconnu comme sujet de droit. La Cour constitutionnelle fait valoir les attachements bioculturels des communautés à l’écosystème, et déclare que « le fleuve Atrato, son bassin et ses affluents sont reconnus comme une entité soumise à des droits de protection, de conservation, d’entretien et de restauration ». Sept organisations locales agissent en tant que représentantes légales du fleuve; chacune ayant désigné deux gardiens, les 14 gardiens siègent dans un Conseil du fleuve.

Nouvelle-Zélande (2017). Le fleuve Whanganui est le premier écosystème au monde à obtenir une personnalité juridique, la loi le reconnaissant comme entité vivante et indivisible. La Haute Cour a élargi ensuite cette reconnaissance à d’autres écosystèmes, récemment le Mont Taranaki.

Inde (2017). La Haute Cour de justice de l’Uttarakhand a accordé des droits au Gange et à son affluent Yamuna, les reconnaissant – avec tous leurs affluents et leur bassin- comme des personnes vivantes ; mais cette disposition a été invalidée par la Cour suprême en 2024. D’autres juridictions indiennes poursuivent le mouvement en reconnaissant des droits à la nature.

Brésil (2017). La ville de Bonito (Mato Grosso do Sul) a été la première, dans le pays, a reconnaitre les droits d’écosystèmes locaux. Depuis, d’autres initiatives similaires émergent, notamment en faveur de Lagoa da Conceição, une lagune située dans l’État de Santa Catarina.

Espagne (2022). Sous la pression d’une Initiative populaire législative ayant recueilli plus de 600 000 signatures, le Parlement espagnol adopte la loi de la Mar Menor accordant à cette lagune les droits d’une personne. Attaquée, la disposition est confirmée par la Cour constitutionnelle en 2024 et le décret d’application signé en 2025. Une première en Europe [lire notre article].

France, Nouvelle-Calédonie (2023). La province des Îles Loyauté a accordé une personnalité juridique aux tortues et aux requins, une première pour la France, mais cette décision a été invalidée par le Conseil d’État (mai 2024) qui estime que la personnalité juridique relève du droit civil, compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie et non à une province. Depuis, des acteurs locaux défendent une réécriture dans le cadre juridique calédonien, pour définir un statut spécifique aux espèces naturelles en tant qu’ « entités vivantes ».